Trauma acustico: cause, sintomi e trattamento

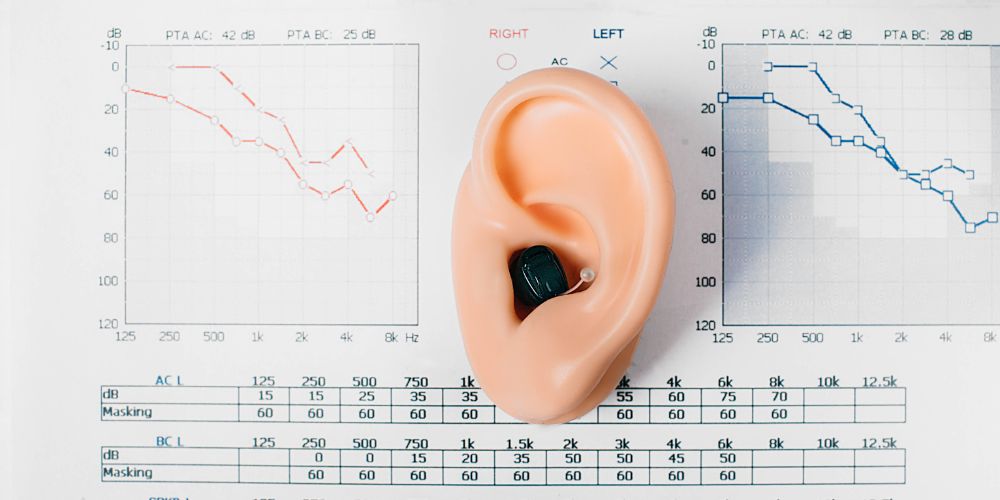

Si definisce trauma acustico, una lesione all’orecchio interno causata da un’esposizione a rumori ad alta intensità. Tale lesione può verificarsi sia in modo istantaneo, dopo l’esposizione a un singolo rumore molto forte (e si definisce trauma acustico acuto) sia in seguito a un’esposizione a rumori con dBA più contenuti per un lungo periodo di tempo (trauma acustico cronico). Altre cause di traumi acustici possono essere ferite alla testa, se causano una rottura del timpano, o altre lesioni all’orecchio interno. Un trauma acustico avviene perché il rumore intenso danneggia il modo in cui le vibrazioni (segnali) trasmesse dal timpano al cervello vengono gestite, con la conseguente perdita o diminuzione della capacità uditiva. Chi è ad alto rischio di trauma acustico? Per poter fare prevenzione, è importante sapere chi è maggiormente a rischio di trauma acustico. In particolare questa lesione colpisce chi: Lavora con macchinari industriali ad elevato livello di rumore per lunghi periodi di tempo Vive o lavora in luoghi con alti livelli di inquinamento acustico Partecipa frequentemente a concerti o eventi con musica ad alto livello di decibel Si trova costantemente esposto a rumori e non usa otoprotettori (come i tappi per le orecchie) Sintomi del trauma acustico Il principale sintomo è la perdita di udito. In molti casi, le persone cominciano ad avere difficolta con suoni ad alta frequenza. Lo specialista testerà diverse frequenze di suoni per valutare l’entità del trauma acustico. Altro sintomo frequente è l’acufene, ossia una lesione all’orecchio che prova un ronzio o fischio di cui non si riesce a individuare l’origine. Se il tinnito è persistente, potrebbe essere una conseguenza da trauma acustico. Trattamento La perdita uditiva può essere trattata, ma non curata completamente perché è un processo irreversibile. Lo specialista potrà consigliarvi l’apparecchio acustico più adatto alle vostre esigenze. Ma proprio perché i danni di un trauma acustico non sono recuperabili una volta che quest’ultimo è sopraggiunto, la prevenzione è fondamentale: per questo, il consiglio è di utilizzare sempre cuffie antirumore per proteggere l’udito.

Perdita uditiva: consigli per una comunicazione efficace

La comunicazione è fondamentale per qualunque tipo di rapporto: professionale, affettivo o amichevole. Una relazione che manca di comunicazione, si sa, è destinata a morire. La perdita uditiva può essere un grande ostacolo per la comunicazione, sia per chi ne soffre sia per i suoi cari, perché inevitabilmente influenza il dialogo ogni giorno e, quindi, ogni aspetto della quotidianità. Molto spesso accade che la persona con un deficit uditivo sia l’ultima ad accorgersene, e al contrario i suoi parenti più prossimi, il partner o gli amici intimi se ne rendono conto ancor prima di lui. Sono queste, infatti, le persone che sperimentano il fastidio di non essere comprese o di dover ripetere più volte ciò che dicono: spesso questo si traduce in frustrazione, induce ad arrendersi e dunque porta pian piano le persone ipoacusiche all’isolamento. Tutto questo, inutile dirlo, è assolutamente da evitare e ciò è possibile soltanto con una giusta prevenzione della perdita uditiva e soprattutto ricorrendo ad un ausilio audiologico il prima possibile, che possa migliorare la qualità della nostra vita e dei nostri rapporti oltre che rallentare l’aggravarsi del deficit. Per mantenere una comunicazione efficace, entrambe le parti devono essere disposte a capirsi. Ecco qualche consiglio su come comunicare sia per chi è direttamente interessato dalla perdita uditiva che per i suoi famigliari e amici. Consigli per una persona con una perdita uditiva Guarda la persona con cui stai parlando per leggere il suo labiale o comunque raccogliere indizi dalla sua espressione. Evita di parlare con un rumore di fondo. Allontanati dalla TV o chiudi porte e finestre. Se non puoi evitare il rumore di fondo, cerca di posizionarti in modo che la fonte del rumore di fondo sia alle tue spalle e il tuo interlocutore, invece, di fronte a te. Se non riesci a capire cosa ti è stato detto non chiedere sempre “Cosa?”, chiedi piuttosto al tuo interlocutore di riformulare, ad esempio chiedendogli “In che senso?” Ripeti le informazioni che hai appreso, parafrasandole, in modo da assicurarti di aver compreso. Consigli per amici e familiari di una persona con perdita uditiva Parlate lentamente e scandite ciò che dite. Non rivolgetevi all’interlocutore a lunghe distanze o da una stanza all’ Parla con tono di voce più alto, ma non gridare Evita di parlare in presenza di rumori di fondo Non parlate con mani o altri oggetti davanti al vostro volto Richiamate l’attenzione del vostro interlocutore prima di parlargli, chiamandolo per nome o posandogli una mano sulla spalla Abbiate pazienza.

Perdita uditiva non trattata: quali conseguenze?

Nella maggior parte dei casi, anche quando si è consapevoli della propria perdita uditiva, si è riluttanti a prendere subito provvedimenti. Ciò accade per diverse ragioni: non si vuole riconoscere il problema, si prova imbarazzo, altri invece la reputano una debolezza e restano convinti dell’idea di poter trascurare il problema senza mai ricorrere all’uso dell’apparecchio acustico. Ma trascurare una perdita uditiva può comportare non soltanto un suo fisiologico peggioramento, ma ha effetti determinanti anche in altre sfere della nostra esistenza e penalizza moltissime altre attività della vita, anche se non sono direttamente connesse all’udito. La ricerca, nel tempo, ha dimostrato che la perdita uditiva non trattata ha notevoli effetti negativi da un punto di vista sociale, psicologico, cognitivo. Difatti, coloro che hanno difficoltà uditive finiscono con l’avere anche una comunicazione distorta o incompleta con gli altri; ciò ha un serio impatto sulla vita professionale e personale e talvolta può anche condurre all’isolamento. Quali sono i principali effetti di una perdita uditiva non trattata? I diversi studi affermano che un calo uditivo se non trattato è spesso correlato a: Irritabilità, rabbia; Stanchezza, stress, depressione e tensione; Isolamento dalla vita sociale; Solitudine; Aumento del rischio per la propria sicurezza e riduzione della vigilanza; Alterazione della memoria e dalla capacità cognitiva; Riduzione delle prestazioni lavorative; Generale riduzione della salute psicologica. È fondamentale capire che la perdita uditiva non è solo un disturbo della vecchiaia, ma una condizione che può colpire ad ogni età. Per un ragazzo, una perdita uditiva lieve o moderata può portare a difficoltà di apprendimento, integrazione e soprattutto può influire negativamente sullo sviluppo di capacità personali necessarie per favorire l’autostima e crescere sia a scuola che nella vita quotidiana. Se voi o un vostro caro soffrite di perdita uditiva, non esitate a richiedere un controllo dell’udito. Il test è un primo passo verso il proprio benessere.

Pile per apparecchi acustici, come utilizzarle?

Le pile per apparecchi acustici sono accessori indispensabili per chi utilizza ausili audiologici, perché questi ultimi necessitano di un’alimentazione costante e di una buona manutenzione. È importante, infatti, accertarsi che le batterie che si utilizzano siano adatte al tipo di apparecchio acustico e soprattutto di buona qualità, perché se scadenti, troppo scariche o difettose esse possono anche penalizzare il funzionamento del dispositivo. Ecco alcune cose da sapere sulle pile per apparecchi acustici La durata delle pile per apparecchi acustici può variare moltissimo: da 3 a 22 giorni, a seconda del tipo di dispositivo che devono alimentare e dalle sue modalità d’uso (in particolare della frequenza con la quale viene utilizzato). Per lo stesso motivo può essere necessario cambiare le pile una volta alla settimana o due volte al mese, ma, talvolta, è opportuno sostituirle più spesso o anche in specifici casi: se si avvertono suono distorti, se è necessario alzare il volume dell’apparecchio acustico più del normale, nelle stagioni più calde etc. È importante, inoltre, rimuovere le pile esauste il prima possibile per evitare che il naturale rigonfiamento ne renda difficoltosa l’estrazione. La piccola linguetta colorata che è riposta su ogni pila del blister è una guarnizione protettiva che impedisce alle batterie di scaricarsi; per questo motivo non deve mai essere rimossa quando le pile non si stanno utilizzando. È assolutamente sconsigliato utilizzare o acquistare blister pile aperti: ciò potrebbe significare che le batterie contenute potrebbero essere compromesse. Per prolungare la durata delle pile del tuo apparecchio acustico è bene che tu ricordi di spegnerlo quando non lo utilizzi; una buona abitudine è anche quella di aprire il vano batterie la sera quando vai a letto, perché questo aiuta il sudore ad evaporare e ciò preserva anche il corretto funzionamento del dispositivo. Se non utilizzi l’apparecchio acustico per lungo tempo, rimuovi completamente le pile e lascia vuoto e aperto il vano batteria. Assicurati di avere sempre un blister pile di riserva, per evitare di restare senza apparecchio acustico nel caso che le tue dovessero perdere potenza o scaricarsi improvvisamente. Una buona abitudine è quella di averne sempre una confezione per ognuno dei luoghi che frequenti abitualmente. Conserva i tuoi blister pile in un ambiente che non sia né eccessivamente caldo né eccessivamente freddo; soprattutto tienile lontano da monete, chiavi e altri oggetti metallici in modo da evitare di scaricarle ancor prima di iniziare ad utilizzarle. Quando sostituisci le tue batterie, ricordati di lavare le mani dopo aver estratto quelle esauste e prima di inserire le nuove: residui di sporco o grasso potrebbero danneggiare il tuo dispositivo. L’accorgimento più importante è quello di acquistare le tue pile per apparecchi acustici soltanto da rivenditori autorizzati. Nei centri acustici Armonia troverai soltanto blister pile di qualità certificata e sarà il nostro personale specializzato a indicarti quelle più adatte al tuo dispositivo.

Cura dell’apparecchio acustico: cosa e come fare

Specie per chi lo utilizza da poco, può risultare difficile capire come avere cura dell’apparecchio acustico e come risolvere i diversi problemi che possono sopraggiungere durante il suo utilizzo. Per questo motivo abbiamo raccolto alcune informazioni che possono fungere da piccola guida per chi si appresta a utilizzare un ausilio audiologico. Prima di tutto quando si inizia a utilizzare un apparecchio acustico per la prima volta occorre darsi del tempo per potersi abituare: è essenziale non pretendere troppo all’inizio, non aspettarsi di sentire più del necessario e avere pazienza, in quanto l’apparato uditivo ha necessità di riabituarsi a sentire suoni da tempo dimenticati. In particolare, può essere utile indossare l’apparecchio acustico per più tempo possibile quando si è a casa propria, e rimuoverlo invece in quelle situazioni in cui il suono provoca fastidi o quando si è troppo stanchi di portarlo, ricordandosi di riprendere appena possibile. Dopo una prima fase di familiarizzazione, inizia la vera e propria convivenza, che implica necessariamente una attenta cura dell’apparecchio acustico. È molto importante: -pulire l’apparecchio una volta al giorno utilizzando il kit di pulizia adatto (fornito all’interno del centro acustico); – non utilizzare per la pulizia prodotti non autorizzati dall’audioprotesista, come acqua, fonti di calore, detergenti aggressivi o altro; – periodicamente sottoporre il dispositivo alla pulizia accurata dell’audioprotesista per la rimozione di accumuli di cerume etc.; -controllare le batterie, avendo cura di acquistarne di nuove prima che si esauriscano le precedenti, in modo da non restare senza improvvisamente; -rimuovere le batterie dal vano e lasciarlo aperto se non si utilizzerà l’apparecchio acustico per lungo tempo; -non indossare l’apparecchio acustico: in doccia, in vasca, al mare, in piscina, in luoghi umidi come saune e bagni turchi, mentre si usa il phon, lacche o altri prodotti spray; -periodicamente tornare nel centro acustico per una revisione da parte dell’audioprotesista, il quale verificherà che l’apparecchio sia perfettamente funzionante e regolato in base alle esigenze di chi lo indossa.

Contributo ASL per l’apparecchio acustico: come richiederlo

In molti sanno che il Servizio Sanitario Nazionale eroga a favore di chi ne ha diritto un contributo a copertura parziale o totale per acquistare un apparecchio acustico. Ma chi ha diritto a riceverlo e qual è la procedura per richiederlo? Hanno diritto a ricevere il contributo ASL per l’acquisto di un apparecchio acustico gli invalidi civili cui è stata riconosciuta una ridotta capacità lavorativa di almeno un terzo e che abbiano tra le cause invalidanti, appunto, l’ipoacusia; gli invalidi del lavoro ai quali i dispositivi vengono erogati dall’INAIL, secondo le modalità stabilite dall’Istituto stesso; tutti i cittadini minorenni indipendentemente dal livello di ipoacusia; gli invalidi di guerra e di servizio, i ricoverati in strutture sanitarie accreditate, pubbliche e private, gli invalidi civili non in età lavorativa che per sommatoria delle patologie, compresa l’ipoacusia, arrivano ad avere riconosciuta una invalidità superiore al 33,3%, gli invalidi con una percentuale del 100% e che necessitano dell’intervento protesico. In questi casi, non essendo possibile procedere con una richiesta di aggravamento dello stato invalidante, dovrà richiedersi l’inserimento dell’ipoacusia tra le cause di invalidità, ai fini dell’accesso alla fornitura. Ma qual è la procedura per richiedere il contributo? In prima battuta è previsto il controllo dell’uditonel centro acustico di riferimento. Questo è il momento in cui il soggetto potrà anche ricevere tutte le informazioni necessarie. Nella seconda fase, ottenuto il certificato di invalidità, l’utente dovrà richiedere al medico di base l’impegnativa per una visita ORL(Otorinolarigoiatra) con esame audiometrico e prescrizione dell’apparecchio acustico. Nella terza fase, il richiedente deve prenotarel’esame audiometrico e la prescrizione degli apparecchi acustici in una struttura pubblica o presso un ente convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Sarà inoltre necessario presentare allo sportello l’impegnativa del medico di base, la copia del certificato di invalidità e la tessera sanitaria. Seguirà la scelta nel centro acustico dell’apparecchio acustico più idoneo, il cui preventivo sarà formulato dall’audioprotesista. Quest’ultimo allegherà al preventivo la scheda tecnica del prodotto scelto, che ne dimostri la congruenza con la prescrizione, specificando il diverso costo. Per ottenere la fornitua, poi, bisogna inoltrare all’Ufficio Protesi dell’ASL competente, tutta la documentazione raccolta, ossia: Prescrizione dell’apparecchio con esame audiometrico in originale Preventivo compilato dall’Audioprotesista Fotocopia del verbale di invalidità Fotocopia della tessera sanitaria Certificato di residenza (o autocertificazione). Verificata la congruità della fornitura dell’apparecchio, l’autorizzazione dovrà essere concessa entro 20 giorni dall’inoltro della domanda e verrà comunicata via posta. La sesta fase prevede l’applicazione dell’apparecchio acusticopresso il centro di riferimento. Con l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Protesi, il richiedente si rivolge all’Audioprotesista del Centro Acustico che si occuperà di ordinare l’apparecchio. L’ultima fase è quella del collaudo. Entro 20 giorni dalla consegna dell’apparecchio acustico, il cliente deve fissare un appuntamento per effettuare il collaudo. Questo serve a verificare se l’apparecchio è conforme alla prescrizione, valutare la soddisfazione del paziente, testare la sua capacità di utilizzo. Se durante il collaudo emergessero differenze rispetto alla prescrizione o risultati protesici non conformi, il fornitore è tenuto a portare a conformità il prodotto o l’applicazione. Trascorsi cinque anni dalla fornitura, l’Asl si riserva la facoltà di decidere se concedere o meno il rinnovo.

Otite media: la causa più comune di ipoacusia nei bambini

L’orecchio medio in età infantile può essere bersaglio di numerose infezioni, tra cui la più diffusa è l’ otite media. Si stima che circa l’85% dei bambini almeno una volta nella vita soffra di otite media, tanto che essa è la causa più comune di ipoacusia trasmissiva nei bambini. L’ otite media acuta, infatti, può provocare dolore alle orecchie, febbre, irrequietezza e anche un calo uditivo. È una patologia dalla quale si può effettivamente guarire con antibiotici, se presa in tempo, ma in alcuni casi può portare alla rottura del timpano o a danni ancora più gravi e determinare una compromissione permanente dell’udito. Per questo motivo intraprendere la giusta terapia è fondamentale. Non ne esiste una universale, in grado di curare tutte le infezioni dell’orecchio medio; è infatti il pediatra a individuare la soluzione più idonea in relazione al tipo di gravità dell’infezione, alla ricorrenza, alla durata, e agli eventuali problemi di udito provocati dall’infezione. L’ otite media sieromucosa, che spesso è una conseguenza dell’otite media, è anche detta otite catarrale; altrettanto frequente e ben più grave dell’otite media, essa può comportare per il bambino una perdita uditiva di quasi il 50%. Ciò che accade, in sostanza, è una progressiva interruzione della meccanica dell’orecchio: la Tromba di Eustachio può bloccarsi e cessare di trasmettere flusso d’aria all’orecchio medio. Quando ciò avviene, la pressione dell’aria cala rapidamente e, dopo un certo periodo di tempo, dalle pareti della cavità timpanica inizia a formarsi del liquido che può accumularsi e riempirla completamente. Questo accumulo impedisce la naturale vibrazione del timpano e il movimento degli ossicini e ciò comporta obbligatoriamente un’ipoacusia che può essere lieve o moderata. A volte i genitori o gli insegnanti notano il calo uditivo del bambino, e ciò consente una diagnosi precoce. Ma nei casi in cui la sordità non viene notata e, peggio, persiste per oltre 6 mesi, essa ha inevitabilmente ripercussioni sullo sviluppo del linguaggio e sul rendimento scolastico. I bambini apprendono il linguaggio in un modo che riguarda strettamente l’udito: imparano a parlare ascoltando e ripetendo ciò che sentono dagli altri. Queste difficoltà possono regredire dopo il recupero dell’udito, se le cure dell’otite sono state sufficientemente tempestive. Ma nei casi più gravi, l’ipoacusia può diventare permanente e richiedere, quindi, un trattamento logopedico e l’utilizzo di un ausilio audiologico.

Convincere e consigliare un parente con un problema uditivo

Molto spesso ci capita di avere a che fare con un parente con un problema uditivo che si rifiuta di prendere provvedimenti. Questo è tanto più grave se si considera che l’udito è davvero uno dei più importanti, tra i cinque sensi, dato che influenza i rapporti interpersonali, oltre che la percezione del mondo esterno. Per questo è necessario rivolgersi a esperti qualificati che consentano in caso di necessità di migliorare e semplificare la comunicazione. Il primo passo per incoraggiare un parente con un problema uditivo ad affrontarlo è convincerlo del calo uditivo, che molto spesso si tende a negare. Egli deve semplicemente capire che il cervello non è malato e che è solo il recettore uditivo dell’orecchio a essere danneggiato e a richiedere cure. Il cervello attende la giusta compensazione dalla perdita subita, perché quest’ultima potrebbe effettivamente provocargli dei problemi. Il punto su cui è importante insistere è che la qualità della vita sarà notevolmente migliorata al momento in cui si sceglierà di adottare un soluzione acustica ottimale. Quindi, è fondamentale incoraggiare, consigliare e convincere i propri cari a effettuare un controllo dell’udito, parlare con loro circa i benefici e aiutarli in occasioni sociali o in attività fisiche, ossia durante la quotidianità. Un altro problema nel quale ci si può imbattere è lo stigma dell’apparecchio acustico. Purtroppo sono ancora tante le persone che si rifiutano di indossare l’apparecchio acustico perché non vogliono che gli altri lo notino (ma indosserebbero, invece, senza alcun problema un occhiale da vista considerandolo nient’altro che un accessorio), senza ragionare sul fatto che entrambi gli strumenti hanno la stessa funzione di compensazione di un deficit sensoriale. Ma in questo caso la tecnologia può venirci in aiuto. Come tutte le protesi mediche, gli apparecchi acustici sono progettati in base alle esigenze funzionali e alle caratteristiche della patologia del paziente. I più moderni, in particolare, sono molto piccoli e discreti e possono essere indossati all’interno del canale uditivo, rendendosi in sostanza invisibili all’esterno. Un audioprotesista può discutere con il paziente dei potenziali vantaggi di un apparecchio acustico e consigliare il dispositivo più adatto, per migliorare il suo stile di vita. Una volta che l’audioprotesista adatterà gli apparecchi acustici al paziente, eseguirà la regolazione fine per meglio adattarli alle sue esigenze personali. In ogni caso, il nostro compito nel relazionarci a un parente con un problema uditivo è sempre quello di incoraggiarlo, avendo pazienza e tatto e provando a essere il più possibile presenti nelle varie fasi del percorso di recupero uditivo.

Acufene: disturbo dell’udito e della mente

Negli ultimi tempi l’ acufene è divenuto un problema più noto e molto discusso, sia in virtù delle numerose campagne di prevenzione avviate, sia perché il numero delle persone che ne soffrono è notevolmente aumentato. Questo incremento è dovuto essenzialmente a una maggiore diffusione delle cause che possono indurre a sentire i fastidiosi fischi e ronzii alle orecchie: inquinamento acustico, diabete, problemi alla tiroide, terapie farmacologiche, eccesso di alcol e zuccheri, infezioni, ipertensione, aterosclerosi. Oltre a queste possibili cause, però, l’ acufene può avere anche origini psicosomatiche, o comunque comportare rilevanti conseguenze connesse al benessere psicologico. Tra le condizioni psichiche a cui si può ricondurre l’insorgenza dell’ acufene le più diffuse sono: -ansia -depressione -disturbi ossessivo-compulsivi -disturbi dell’umore -disturbi somatoformi -insonnia e relativo uso di alcune sostanze farmacologiche -disturbi sessuali, di personalità, alimentari, ecc. Talvolta anche il semplice temperamento o la suscettibilità caratteriale possono influenzare l’approccio all’ acufene. In generale, quando ci si relaziona a un paziente acufenico è facile riscontrare in lui un particolare stato d’ansia. L’ acufene, infatti, è un disturbo tanto fastidioso e invalidante che, anche se incide sulla qualità della vita in misura diversa a seconda del soggetto, in alcuni casi riesce a pregiudicare notevolmente lo stato di salute e la quotidianità. Prendono il nome di acufeni psicogeni quei fischi, tinniti o ronzii alle orecchie associati o dipendenti da disturbi psicopatologici di varia natura, ossia quegli acufeni che dal loro esordio e durante il loro sviluppo risultano influenzati da fattori psicologici. Molti pazienti, infatti, associano l’esordio dell’ acufene a eventi che li hanno segnati emotivamente o a periodi della loro vita caratterizzati da un forte stress. E anche coloro che abitualmente ne soffrono sostengono di riscontrare un considerevole aumento della loro intensità in concomitanza con momenti di particolare ansia o affaticamento. Secondo le stime, circa il 25% dei pazienti acufenici presenta anche disturbi psicologici, talvolta pre-esistenti all’insorgenza dell’ acufene e che per questo ne hanno favorito l’esordio. Altre volte, essendo l’ acufene stesso un agente altamente stressante, il disturbo psicologico viene acuito proprio dai ronzii e fischi alle orecchie e si crea un circolo vizioso che in molti casi è il principale ostacolo all’eliminazione del fastidio. In alcuni casi, addirittura, il percorso è inverso: il disturbo psicologico emerge dopo che l’ acufene si è manifestato e contribuisce alla sua cronicizzazione. Se, dunque, la diagnosi dell’ acufene spetta allo specialista dell’udito, in alcuni casi può rivelarsi utile anche il contributo di uno psicologo o del medico psichiatra, per individuare un adeguato trattamento che affronti in maniera congiunta le due problematiche distinte ma legate tra loro. Ovviamente, non tutti i pazienti acufenici presentano una psicopatologia connessa al disturbo, ma in quei casi particolarmente ostici – soprattutto quando il fastidio acustico è cronico e persistente-, è buona norma valutare questa possibilità e stabilire le condizioni di rischio per la mente, affinché il paziente adotti gli strumenti adeguati per affrontare il suo problema. Attualmente, la ricerca accademica sta ancora compiendo numerose indagini volte a individuare le dinamiche che legano l’ acufene al benessere psicologico, allo scopo di definire delle strategie adeguate. L’acufene, infatti, si manifesta in situazioni di normalità in tantissime persone, ma differente è il modo in cui i soggetti approcciano a quest’ultimo, determinando differenti esiti della terapia adottata.

Ipoacusia infantile: come affrontarla

Quando si pensa ai problemi di udito le prime persone a venirci in mente sono gli anziani, perché ovviamente la percentuale di incidenza dell’ipoacusia è maggiore tra le persone che hanno raggiunto la terza età. Tuttavia, i problemi di udito più insidiosi sono quelli che colpiscono i bambini, in quanto questi ultimi possono subire conseguenze molto gravi e vedere condizionate anche altre sfere della loro vita e della loro crescita. Il trattamento dell’ipoacusia infantile, per fortuna, negli ultimi anni ha subito un notevole miglioramento, dal momento che è stato introdotto d’obbligo lo screening uditivo neonatale, che avviene al momento della nascita e consente di velocizzare operazioni di diagnosi e protesizzazione, necessarie per avviare il percorso riabilitativo e per lo sviluppo del linguaggio. Il recupero dell’ipoacusia infantile, infatti, ha come aspetto essenziale della sua riuscita la rapidità. I bambini hanno bisogno di poter utilizzare l’apparato uditivo per percepire suoni e parole proveniente dall’esterno e sviluppare il proprio linguaggio per imitazione. È questo il motivo per il quale molti anni fa sordità e mutismo andavano di pari passo, mentre oggi questa analogia non è più una costante. Una diagnosi precoce può aiutare ad affrontare il problema, limitandone drasticamente gli effetti e consentendo al bambino una crescita naturale, lo sviluppo di una comunicazione efficiente e di una ordinaria capacità di apprendimento. Talvolta, però, i problemi di udito possono sopraggiungere poco dopo la nascita, e dunque non essere rilevati dallo screening. È in questi casi che il ruolo del pediatra, ma soprattutto dei genitori diventa essenziale. La maggior parte dei padri e delle madri di bambini che presentano una ipoacusia infantile non hanno sperimentato nella loro vita lo stesso problema; pertanto, in assenza di riferimenti, fanno fatica ad accorgersi del deficit. Alcune informazioni sugli standard di comportamento uditivo di un bambino, quindi, possono essere utili a riconoscere il problema. Nella normalità, il bambino: – risponde fisicamente a un suono intenso, balza o gira istintivamente la testa verso la fonte;- tra i 3 e i 4 mesi riconosce la voce dei propri genitori e riesce a pronunciare alcune lettere; – Tra i 5 e i 6 mesi, emette suoni assimilabili a delle brevi parole; – Tra gli 8 e i 9 mesi associa gesti e oggetti alle parole che li rappresentano; – compiuto il primo anno, pronuncia già le sue prime parole. Se lo sviluppo linguistico del bambino non segue (mese più, mese meno) queste fasi, allora è il caso che si accenda un campanello d’allarme. Rivolgersi a uno specialista è il passaggio fondamentale per accertarsi di non essere in presenza di un caso di ipoacusia infantile.